本小松石手加工の宝篋印塔・五輪塔を建立!新宿区寺院墓地

東京都一円にて、お墓づくりをはじめ、お墓の様々なご要望にご対応しております、一銀(かずぎん)石材の稲田圭二郎と申します。新宿区のお寺様にて、本小松石を使用した手加工の宝篋印塔・五輪塔を建立させていただきましたので、ご紹介いたします!!

新宿区寺院 宝篋印塔・五輪塔(本小松石手加工) 外柵:八郷御影 ビシャン仕上げ

新宿区寺院 宝篋印塔・五輪塔(本小松石手加工) 外柵:八郷御影 ビシャン仕上げ

いつもお世話になっている新宿区のお寺様からお声かけいただきました。昨年亡くなった先代のご住職様の功績をたたえる宝篋印塔と、これからお寺のご家族様が入られる五輪塔を建立するというご相談です。

こちらは建立前の様子です。こちらは墓地の入り口近くで、このように3基並んでお墓が建てられていました。このお墓をお持ちの方はご住職様が宝篋印塔を建てたいと思われていることをご存じで、「良い場所なのでぜひこちらに建ててはどうでしょうか?」と、右側2つの墓地をご厚意で返還くださったそうです。

こちらは建立前の様子です。こちらは墓地の入り口近くで、このように3基並んでお墓が建てられていました。このお墓をお持ちの方はご住職様が宝篋印塔を建てたいと思われていることをご存じで、「良い場所なのでぜひこちらに建ててはどうでしょうか?」と、右側2つの墓地をご厚意で返還くださったそうです。

もともとあったお墓2基を解体して取り外し、新たな基礎工事を行っています。土を掘り下げて砕石を入れ、地固めをしています。

地固めをしたあと、コンクリート基礎を打ちました。右側のお墓はコンクリートが飛んで汚れないよう養生しています。

今回は、神奈川県真鶴で採れる本小松石を使って手加工で製作した、宝篋印塔と五輪塔を建立します。数年前に私が製作したものです。こちらは当時の加工の様子で、右側の一番下の返花座(かえりばなざ)の加工を始めるところです。花びらの形を描いて、これから細部を加工していきます。

※製作時の様子はこちらをご覧ください >>「本小松石製の金胎寺形宝篋印塔を総手加工で製作。月刊『石材』さんに取材いただきました」

返花座の花びらの部分の加工が仕上がりました。石に図柄を描いてからこの状態まで、2,3週間かけて加工しています。現場での仕事が終わってから、コツコツ作業しました。

返花座の花びらの部分の加工が仕上がりました。石に図柄を描いてからこの状態まで、2,3週間かけて加工しています。現場での仕事が終わってから、コツコツ作業しました。

こちらの宝篋印塔は鎌倉時代の金胎寺形宝篋印塔をモチーフにしていますが、実は金胎寺形には返花座がありません。この返花座が見られるのは南北朝時代の宝篋印塔なのですが、実際に色々見に行った中ですごくカッコいい!!と思っていたので、今回デザインに採り入れることにしました^^

こちらの宝篋印塔は鎌倉時代の金胎寺形宝篋印塔をモチーフにしていますが、実は金胎寺形には返花座がありません。この返花座が見られるのは南北朝時代の宝篋印塔なのですが、実際に色々見に行った中ですごくカッコいい!!と思っていたので、今回デザインに採り入れることにしました^^

加工の様子です。すべて手加工で、カッターなどの機械は一切使わずに、ノミやセットウなどの道具を使って手で加工しています。台座中央に、「基礎」部分を設置するホゾ穴をあけています。

加工の様子です。すべて手加工で、カッターなどの機械は一切使わずに、ノミやセットウなどの道具を使って手で加工しています。台座中央に、「基礎」部分を設置するホゾ穴をあけています。

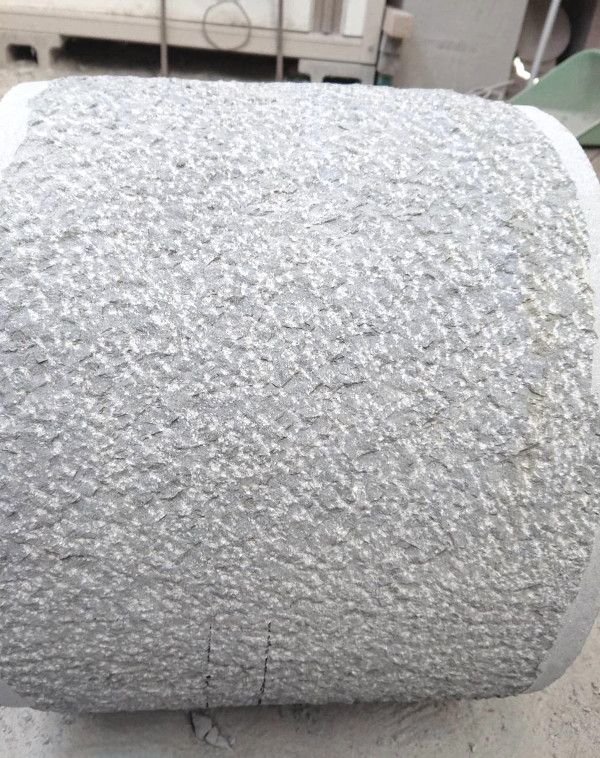

返花座が完成しました。こちらはノミぎり仕上げです。地方によってはむしり仕上げとも呼びます。

こちらは五輪塔の制作のようすです。五輪塔も一番下に返花座を設置します。花びらを形作る前の亀腹のような形に加工しています。

五輪塔は5種の部分からなっており、上から空輪、風輪、火輪、水輪、地輪と称します。お写真は丸い形の水輪を製作するところで、まずは円柱状に加工して、ここから球形に加工していきます。加工が完了したとき、下部に見える2本の黒い線の内側だけが残る部分です。

水輪が完成しました! 上下にあるのはホゾです。現代の技術では丸旋盤という機械で球形に加工することができますが、昔は皆手加工でしたので、今回の私と同じように加工していたはずです。昔の職人にできて今の職人にできないはずはない!と、挑戦するような気持ちで製作に取り組みました^^

こちらは、五輪塔の一番下の芝台を製作しているところです。返花座の下に設置します。宝篋印塔の方は二つ合わせの石を使いましたが、それほど大きな小松石もなかなか取れないため、今回は四つ合わせで製作しました。それをむしり仕上げしているところです。私は昔から、手加工の際は手袋などを使わずに素手で道具を持って加工しています。ゴム手袋をすると変に力が入ってしまうので、直接の手の感覚を大切に行っています。

こちらは、五輪塔の一番下の芝台を製作しているところです。返花座の下に設置します。宝篋印塔の方は二つ合わせの石を使いましたが、それほど大きな小松石もなかなか取れないため、今回は四つ合わせで製作しました。それをむしり仕上げしているところです。私は昔から、手加工の際は手袋などを使わずに素手で道具を持って加工しています。ゴム手袋をすると変に力が入ってしまうので、直接の手の感覚を大切に行っています。

現地では、基礎の上に外柵の設置が終わりました。外柵は茨城県産の八郷御影を使用しました。こちらもお墓本体に合わせて、茨城県の工場で表面をビシャン仕上げとしました。

現地では、基礎の上に外柵の設置が終わりました。外柵は茨城県産の八郷御影を使用しました。こちらもお墓本体に合わせて、茨城県の工場で表面をビシャン仕上げとしました。

外柵の上に芝台を設置しています。内側にはL字の耐震金具を取り付けました。安全性も考えて、現代の技術も併用します。

芝台の上に返花座を据えました。私は早く仕上がった姿が見たい!と思って作業していましたが、周囲の職人たちは、手間暇のかかった手加工のお墓を傷つけたりしたら・・・と心配しながら慎重に作業してくれました^^

芝台の上に返花座を据えました。私は早く仕上がった姿が見たい!と思って作業していましたが、周囲の職人たちは、手間暇のかかった手加工のお墓を傷つけたりしたら・・・と心配しながら慎重に作業してくれました^^

完成しました!!

本小松石を使用した、総手加工の宝篋印塔と五輪塔です。外柵は、お墓と風合いをあわせた八郷御影のビシャン仕上げです。

初めに製作したのが右側の五輪塔です。数年前、自分で色々見て研究して図面から製作した五輪塔は、作ったあとに「死ぬまでにあと何個作れるだろう?」と感じるくらい時間も手間もかかるものでしたが、そのあと「対になるような宝篋印塔を作ってみたい」という意欲もわいてきて、その数年後に宝篋印塔の製作にも取り組みました。もともと「対で作りたい」と考えていたものなので、並んでみてもバランスよく仕上がっています。

京都にあるお寺、金胎寺形の宝篋印塔です。実物を見に行って(山奥の大変なところでした^^;)、その形やバランスのきれいさに感動してぜひ作りたいと思ったのが製作のきっかけです。返花座は南北朝時代のものを参考に採り入れています。現存する金胎寺形の宝篋印塔は鎌倉時代のものですが、時間を忘れてずっと見ていられるくらい、技術がとにかく素晴らしかったです。

こちらは古代型の五輪塔です。私が好きな中世(特に関西)の五輪塔は空風輪が大きいのが特徴で、それを参考にしています。実は返花座は関東と関西で形に違いがあり、こちらは関東型です。関西型は小花(こばな)が角に、関東型は大花(おおばな)が角にくるのが特徴で、私が好きで参考とした奈良や京都の五輪塔には大花が角にくるものはほとんどありませんが、小松石が関東の石ということや、石工の仕事を覚えたのも関東の地ということもあって、関東型を採用しました。

一周忌にあわせてのお披露目となりました。お寺様もご住職様が20名ほど、総代様や世話人様、ご親類様などたくさんの方がお越しになりました。

参列された方々には、仕上がりをとても喜んでいただくことができました! 檀家総代様は大工さんをされていた方で、「今どきこんな仕事をする石屋がいるなんて、本当にうれしい!」と大変喜ばれて、ありがたいことにたくさん褒めていただきました^^ ご住職様方からも「すごいね!」とお声かけいただいて、本当にありがたかったです。このたびは大変貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございました。改めてご縁に感謝いたします。当店でお役に立てることでしたら、またいつでもお声かけくださいませ。

参列された方々には、仕上がりをとても喜んでいただくことができました! 檀家総代様は大工さんをされていた方で、「今どきこんな仕事をする石屋がいるなんて、本当にうれしい!」と大変喜ばれて、ありがたいことにたくさん褒めていただきました^^ ご住職様方からも「すごいね!」とお声かけいただいて、本当にありがたかったです。このたびは大変貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございました。改めてご縁に感謝いたします。当店でお役に立てることでしたら、またいつでもお声かけくださいませ。

今回は、小松石総手加工の宝篋印塔・五輪塔の建立をご紹介しました。数年前に製作に取り組んだ時は、特別にご注文をいただいたものではなく、手加工を極める修行も兼ねた挑戦のような取り組みでした。どちらも手塩にかけた子どものような存在でしたので、手放すときは少し寂しい気持ちもあり、二つが離れ離れになってしまうのも寂しく感じていました。それがまさか、二つを同じ場所に建立できるとは思ってもいませんでしたし、しかもすぐにお邪魔できる近所のお寺様ですから、本当に今回のご縁には感謝しかありません! 私自身の石工としての思いもこもったお墓を、皆様に末永くお参りいただければ嬉しい限りです。